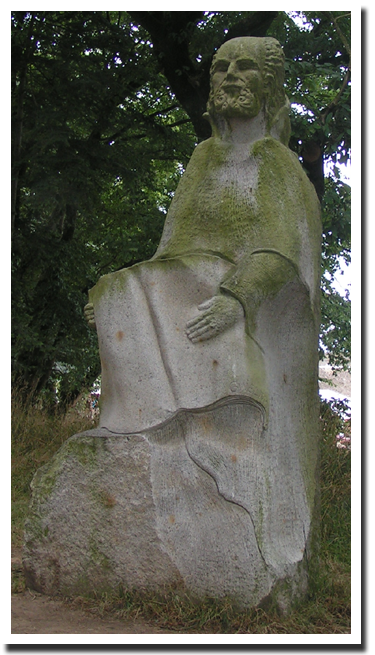

ANNE

Sculpteur: Patrice Le GuenDifférentes traditions légendaires locales font de sainte Anne une

princesse bretonne. C'est en effet une coutume fréquente de la région de

gratifier miraculeusement ses saints « importés » d'une ascendance

bretonne ou d'un séjour dans cette province.

Les Bretons de Haute comme de Basse-Bretagne la revendiquent pour leur

compatriote : dans le Finistère, une légende née vers le Ve et VIe siècles

fait d'elle une princesse cornouaillaise de sang royal vénérée à

Sainte-Anne-la-Palud. Dans les Côtes-d'Armor, les habitants de Merléac

affirment qu'elle est née chez eux, au village de Vau-Gaillard et

qu'elle avait une sœur s'appelant Pitié.

Son culte en Armorique ne remonte pas au-delà du XIIe

siècle mais eut une diffusion importante, généralement expliquée par la

rémanence de l'antique déesse celtique Ana, le renouveau du culte des saints

favorisé par la Contre-Réforme et une réponse au dogme de l'Immaculée

Conception en 1854, la mère de Marie bénéficiant en retour de cette

attention.

Considérée comme sainte patronne de la Bretagne depuis le XIXe siècle,

elle en a reçu officiellement le titre par le Vatican en 1914, le 26

juillet, jour du pardon de Sainte-Anne-d'Auray.

Texte issu de Wikipédia

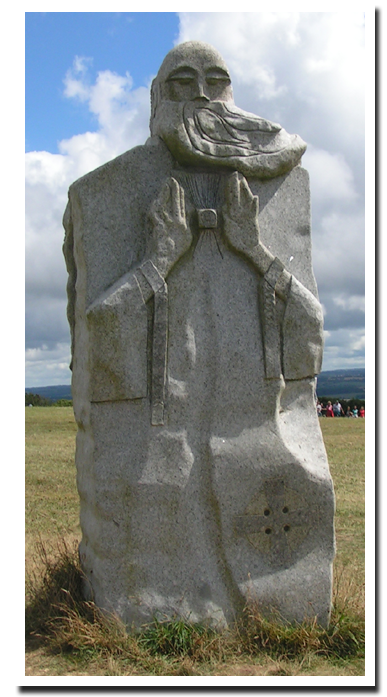

HERBOT

Sculpteur: Bruno Panas

Les indications sur la vie de ce saint breton du VIe siècle sont très peu nombreuses et son existence historique n'est même pas confirmée, certains pensant qu'il ne serait qu'un avatar du roi celte Gwar ou Guéor, lui aussi mythique, qui aurait été enterré sous le tumulus du Roc'h Bleingueor qui surplombe le hameau de Saint-Herbot.

La tradition chrétienne le dit issu d'une puissante famille de l'île de Bretagne, il serait venu en Armorique et se serait fixé d'abord à Berrien où il aurait vécu en ermite dans une forêt, obéi même des animaux sauvages, opérant de nombreux miracles et de fréquentes conversions.

Selon la légende, les femmes de Berrien s'ameutèrent contre Herbot parce que leurs maris perdaient leur temps à l'écouter au lieu d'ensemencer leurs champs ou de faucher leurs récoltes. Elles le pourchassèrent, allant jusqu'à lui jeter des pierres. Herbot se mit en colère, prédisant que les habitants de Berrien ne pourront jamais désempierrer leur paroisse (c'est une explication légendaire des chaos de pierre du Huelgoat, qui n'était alors qu'un hameau de Berrien) et condamnant les habitants du hameau de Nank à ne jamais pouvoir labourer avec des bœufs car ils avaient refusé de lui en prêter.

Herbot se réfugia au Rusquec (en Loqueffret) où il fut bien reçu ; il se construisit une maison, faisant le commerce des bestiaux. Il entendait, disait-on, leur langage et n'était jamais aussi content que lorsqu'il pouvait converser librement avec elles, et commença à faire des miracles. Il fut inhumé à Saint-Herbot où son gisant se trouve dans l'église. Aussi, lorsqu'il entra au paradis, il demanda à devenir leur saint patron.

En 869, ses reliques auraient été transportées au monastère de Beaulieu, en Touraine, puis confiées aux chanoines de la collégiale établie dans le château de Loches ; une partie des reliques aurait été transportée dans l'église Saint-Hermelan de Rouen, brûlée par les calvinistes en 1562.

Texte issu de Wikipédia

HERN

Sculpteur: Seenu ShanmugamOn sait peu de choses sur ce saint ermite. Albert Le Grand assure avoir tiré l’histoire de saint Hernin d’un vieux manuscrit conservé dans l’église de Locarn, une ancienne trève dépendant de Duault, aujourd’hui dans le canton de Callac. Hernin, en quête de solitude, comme bien d’autres, serait venu de l’île de Bretagne en Armorique. C’est dans la forêt de Duault, au coeur de l’Argoat, qu’il mena sa vie de solitaire. le seigneur du lieu, un Quélen, lui donna “autant de terre pour bâtir son ermitage qu’il pourrait enclore de fossés en un jour”. Hernin prit son bâton, le traîna sur une demie-lieue autour du lieu choisi ; au passage du bâton, la terre s’amoncelait et formait un talus, ce qu’on appelait autrefois un fossé. Hernin y vécut en solitaire ; il y mourut vers 535, et son corps fut enterré dans son ermitage. Les pèlerins affluèrent bientôt au tombeau de l’ermite, pour y vénérer ses reliques, un os de sa tête et un morceau d’humérus, conservés dans deux reliquaires d’argent. Ainsi naquit Locarn, loc-Hern, le lieu consacré par Hernin, le solitaire.

Texte issu du blog de LEZONS

GWELTAS

ou GILDASSculpteur: David Puech

Gildas (né avant 504, peut-être en 494 – mort en 570) est un ecclésiastique originaire de l'île de Grande-Bretagne qui aurait fini sa vie en Bretagne continentale (il est appelé Gweltaz en breton, Giltas dans le plus ancien document citant son nom, une lettre de saint Colomban). Surnommé Sapiens, « le Sage », Gildas est connu comme auteur du sermon De Excidio et Conquestu Britanniae, l'une des sources majeures pour l'histoire de la Grande-Bretagne aux Ve et VIe siècles. Il promeut dans ses écrits la vie monastique, et des fragments de lettres indiquent qu'il aurait également rédigé une règle monacale moins austère que celle de son contemporain, saint David.

Au-delà du personnage historique existe aussi une tradition légendaire. Ce saint chrétien est fêté le 29 janvier(culte attesté depuis le VIIIe siècle dans le Martyrologe hiéronymien).

Texte issu de Wikipédia

YVES

Sculpteur: Patrice Le Guen

Yves Hélory de Kermartin (ou Yves de Tréguier, ou saint Yves dans la tradition catholique) né le , dans une famille noble au manoir de Kermartin sur la paroisse de Minihy-Tréguier, où il est décédé le 19 mai 1303. À l'âge d'environ 14 ans, il part étudier à Paris, accompagné de son précepteur Jean de Kergoz (Kerc'hoz). Il y fait ses humanités, suivant des cours de théologie, probablement à la Sorbonne. Ces premières études achevées, il étudie le droit à l'université d'Orléans dont la faculté est réputée à travers toute l'Europe à cette époque. Déjà, il se fait remarquer par sa vie de privation en faveur des pauvres.

Ses études achevées, il revient travailler en Bretagne à Rennes dans un premier temps, où il devient conseiller juridique du diocèse. L'évêque de Tréguier remarque ses talents et le presse de revenir à Tréguier. Sa mère meurt en 1280. Étant le fils aîné de la famille Heloury, il hérite de tout le patrimoine familial.

En 1284, l'évêque de Tréguier Alain de Bruc le nomme official, l'ordonne prêtre et lui confie successivement les paroisses de Trédrez et de Louannec, proches des terres de son enfance. En 1293, il fit construire un refuge pour les indigents, Crech-Martin (ou Krech-Martin).

Alors que ses prédécesseurs prêchaient en latin, Yves étonne ses paroissiens en le faisant en breton, rendant ainsi accessible au peuple la compréhension de l'Évangile et de son message. Il se déplace beaucoup à pied dans la région de Tréguier, est vu plusieurs fois dans la même journée à des lieux différents et de bonne distance. Les gens l'apprécient pour sa façon de rendre la justice, il est réputé pour son sens de l'équité qui lui interdit de privilégier le riche sur le pauvre.

Saint Yves est le saint patron de toutes les professions de justice et de droit, notamment celle d’avocat. Il est également saint patron de la Bretagne et fait l'objet d'un grand pardon (une célébration annuelle à caractère religieux), dans la ville de Tréguier, près de laquelle il est né et où il a vécu.

Texte issu de Wikipédia

PATRICK

Sculpteur: Jacques Dumas

D'origine britto-romaine, son nom de naissance était Maun Succat, jusqu'à ce qu'il prenne le nom de Patrick à l'occasion de son installation.

Il serait né aux environs de 387 en Bretagne insulaire, à Bannaven Taberniae (ou Banna Venta Berniae), localité située probablement près de Carlisle en Cumbrie. Son père, Calpurnius, qui était fonctionnaire et diacre, avait une position aisée qui provenait de la collecte des impôts, mais n'était pas considéré comme un homme très religieux. Son grand-père était prêtre, sa grand-mère était originaire de Touraine, en Gaule.

Selon la légende, en 405, à l'âge de seize ans, Maun Succat est enlevé par des pirates irlandais, qui le vendent comme esclave. Durant ses six années de captivité (dans une cage la nuit), près du bois de Fochoill, en Mayo, il est berger pour le compte d'un chef de clan irlandais. Peu religieux avant sa capture, il rencontre Dieu et devient un chrétien dévot.En 411, il parvient à s'échapper après que Dieu lui a dit, dans un de ses rêves, de rejoindre le rivage et de s'embarquer sur un bateau, supposé à 200 km de Waterford ou Wexford. Après trois jours de mer, il débarque sur les côtes de Bretagne insulaire. À l’âge de trente et un ou trente deux ans, Maun Succat retrouve donc sa famille. Elle l’accueille chaleureusement et le supplie de ne plus la quitter. Il devient à son tour diacre, puis prêtre.

Un peu plus tard, pendant une nuit, il a des visions et entend « les voix » de ceux qui habitent à côté du bois de Voclut à proximité de la mer occidentale, qui crient d’une seule voix : « Nous t’implorons saint jeune homme, de venir parmi nous. » « Rendons grâce à Dieu », ajouta-t-il, « qu’après plusieurs années le Seigneur a répondu à leur appel ».Peu après, il s'embarque pour se rendre en Armorique, puis traverse la Gaule pour gagner les îles de Lérins où s'installe au monastère de Saint-Honorat et où il se consacre à des études théologiques pendant deux années. Il se rend ensuite à Auxerre auprès de saint Germain, il devient diacre puis évêque.

Après de longues années d'évangélisation, il se retire au prieuré de Down en Ultonie où il est enterré, étant mort le 17 mars 461. Sa sépulture se trouve aux côtés de celles sainte Brigitte et de saint Columcille (Colomba), tous deux également patrons de l'Irlande.

Texte issu de Wikipédia

SANTIG DU

Sculpteur: Olivier Lévêque

Jean Discalceat, en breton Yann Divoutou né à Saint-Vougay (Léon, en Finistère) vers 1279 et mort à Quimper (Finistère) en 1349, également connu sous le nom de Santig Du ou Santik Du (petit saint noir), est un franciscain breton, considéré comme saint par la tradition populaire. Discalceat n'est pas son nom, mais un qualificatif dérivé du mot latin Discalceatus qui veut dire « déchaussé » car il marchait pieds-nus. En breton on l'appelle Yann Divoutou ou Yann Diarc'hen, c’est-à-dire Jean sans sabots.

Il naît d'une famille pauvre dans l'évêché du Léon. Baptisé Jean, il est toute sa vie appelé Yannig (« petit Jean » en breton). Resté orphelin, il entra en apprentissage chez un oncle ou un cousin, maçon et charpentier. Il se montre adroit et pieux, car, après sa journée, il aime élever des croix aux carrefours. Il construit aussi des ponts, des arches sur les rivières.

Il prie, il médite et, pour répondre à l'appel de Dieu, il part étudier à Rennes où il est ordonné prêtre en 1303. Il est nommé recteur de Saint-Grégoire près de Rennes. Il y reste treize ans, vivant délibérément dans la pauvreté, marchant pieds nus comme les moines mendiants. Il se singularise en distribuant tous ses revenus aux pauvres. Trouvant sa paroisse rennaise trop confortable, il demande à être nommé à l'un des cinq couvents de Cordeliers de Bretagne, à Quimper. En 1316, il reçoit de son évêque, Alain de Châteaugiron, l'autorisation de rejoindre l'ordre des franciscains cordeliers et vient à Quimper où il restera 33 ans. Il se fait remarquer par son ascétisme, jeûnant très souvent. Comme St François, il porte un habit de grosse et vile toile grise et continue d'aller pieds nus.

Il se donne totalement aux pauvres de Quimper. Il vient notamment en aide à la population lors du siège de la ville par l'armée de Charles de Blois en 1344 et 1345. En 1346, il organise l'aumône pour les victimes de la famine en Cornouaille. En 1349, la peste s'installe à Quimper. Il organise les secours aux malades qu'il soigne sans répit, et ensevelit les morts. Il contracte lui-même la peste et en meurt le . Enterré en son couvent quimpérois, sa tombe devient un lieu de pèlerinage.